你知道為什么你聽得見,卻聽不清嗎

有些聽力損失患者抱怨說:“我能聽見講話,但聽不清講話的內容......”,即便是配戴了助聽器后也這樣,這是為什么呢?

為什么會聽得見,聽不清

Part 01感音神經性聾

感音神經性聾由內耳的病變引起“聽得見但聽不清”現象。通常情況下感音神經性聽損患者在分辨能力方面都有一定程度的損失,與正常聽力的人相比,不僅存在著對音量的敏感性降低,還伴隨著頻率失真(頻率分辨率降低)。

Part 02中樞障礙導致的中樞性耳聾

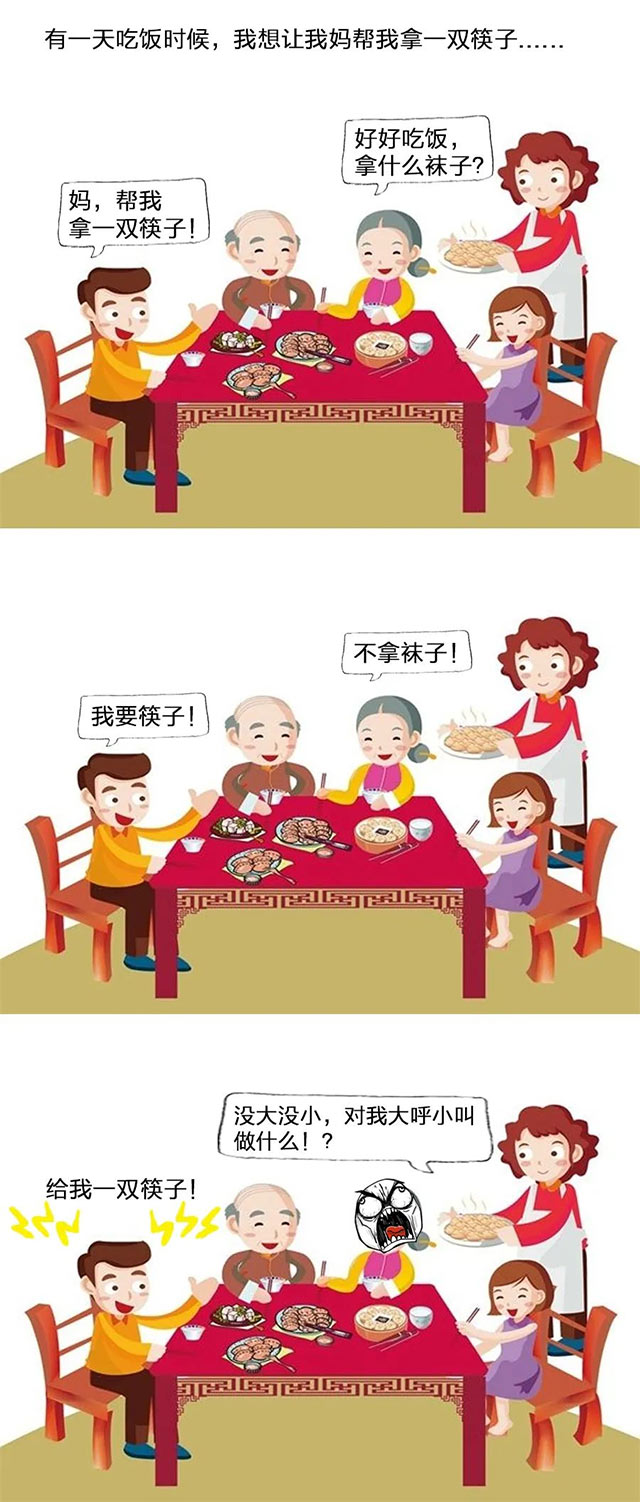

典型的中樞性耳聾患者,可以聽到針掉在地上的聲音,卻很難分辨兩種不同聲音的差異。而聽覺分辨能力是分辨聲音,特別是分辨語音對我們來說十分重要。如果完全聽不出不同語音的差異,當然就無法區分其含義,語言以及語言溝通也就變得沒有太多的實際意義了。

生活中,“該聽的聽不到,不該聽的卻能聽到",不是在裝聾,而是因為每個耳聾患者的聽損部位不同,分辨能力有好有差。

感音神經性聾是怎么形成的?

Part 01聽損長達5年以上,不曾干預

形成“聽不清內容”的原因,較少需要約5年以上的聽力損失,又沒有做任何聽力補償,耳聾患者長期處于比正常人“安靜”的狀態,言語識別能力就會漸進下降!

我們的聽力記憶不是永存的,時間久了也是會忘記很多事情,如果長時間聽不到某些聲音,聽覺中樞對某些音得不到刺激,這時就會造成:聽得到,但聽不懂、聽不清。

言語識別能力對我們日常的交流,起到了很重要的作用。一定要注意保持現有的言語識別能力,保持現有的聽力記憶。

所以建議大家,一旦發現有聽力損失要及時干預,到正規的助聽器驗配中心驗配助聽器。這樣可以減少聽力損失對我們的言語識別能力的影響。

Part 02沒有雙耳選配助聽器

研究表明,雙耳聽覺比單耳聽覺可多獲得5dB的增益,能讓人在同等環境下比單耳更容易聽到想要聽的聲音。

如果患者只是一側耳接受助聽,佩戴助聽器的耳朵會獲得聲音信息,而未助聽耳不能受到充分的聲刺激,其耳蝸傳至中樞聽覺系統的信號較弱,因此受到助聽器傳出信號的壓制,久而久之大腦似乎放棄了處理未助聽耳傳來的信息,以致產生聽覺剝奪效應。

再好的助聽器也無法做到聽覺神經那般高級的處理聲信號,所以在聽神經受損完全壞死之前早發現早干預,以及盡量雙耳驗配,提升聆聽效果,保護殘余聽力。聽不清的患者也別慌,聽覺剝奪現象在未助聽耳通過一段時間適當的聽力補償后,言語識別率會得到一定程度的恢復,有些甚至可以恢復到初始水平。

- End -

審核校對/吳松林

編輯排版/Lynsee

圖片來源/網絡