輕、中度聽力損失需要配助聽器嗎

我們經常遇到有人咨詢:做好聽力檢查之后,你說我耳朵不好,但我能聽見啊!你說我會聽不清楚,有時候是會聽不清楚,但我聽不清楚的情況很少啊,根本不影響我的生活。我根本沒必要配助聽器!

在我們的工作生活中,經常會遇到以上的案例。這樣的案例常見于輕中度聽力損失人群中。中國人根深蒂固的觀念以及消費理念,總是會等到較后一刻才會就醫干預,也就是說要等到聽力損失已經嚴重影響到生活工作時,才會考慮選配助聽器。影響程度是“稍微”,“一點點”等時,是不會考慮干預的。

其實這樣的處理方案是大錯特錯,會造成不可彌補的后果。

首先來看平坦型的輕中度聽力損失:

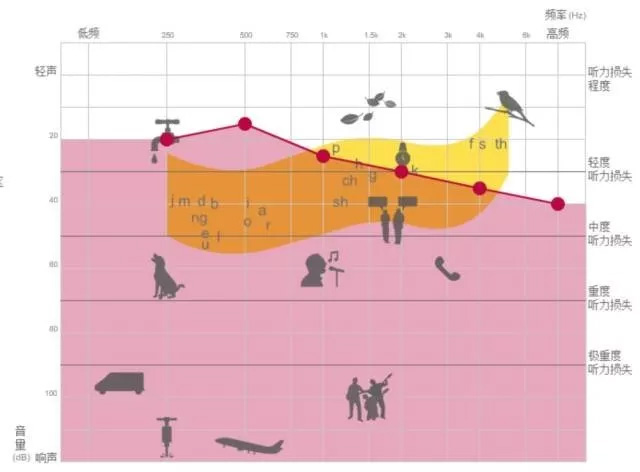

如下圖所示,輕度聽力損失曲線中言語香蕉圖的大部分區域與粉色可聽區相交,說明輕度聽力損失能聽到大部分的言語聲,但對于輕聲高頻,如鳥叫聲等會聽不到;聽別人講話時,高頻輔音會聽不清,如/s/、/th/;表現為聽到別人大部分講話,但是有些詞聽不清楚,如“蘇州”、“株洲”分不清。這種聽力困難在安靜環境下不明顯,但在噪聲環境下就能表現出來。

中度聽力損失曲線的言語香蕉圖與粉色可聽區相交的范圍非常少,僅能聽到少數語音,大部分語音聽不到,因此中度聽力損失的聽不清程度要比輕度聽力損失更重。如在安靜環境下,正常溝通已出現問題,需要對方大聲說話才能使溝通繼續。但在噪聲環境下,即使提高音量,注意力集中在溝通內容上,也會出現清晰度降低的情況,溝通有明顯障礙。

另外,中度聽力損失除了高頻輔音聽不清之外,中頻的/ch/、/sh/也都聽不見。聽自己說話聲和對方的說話聲都變得更加沉悶。

另外我們再來看以下特殊聽力:

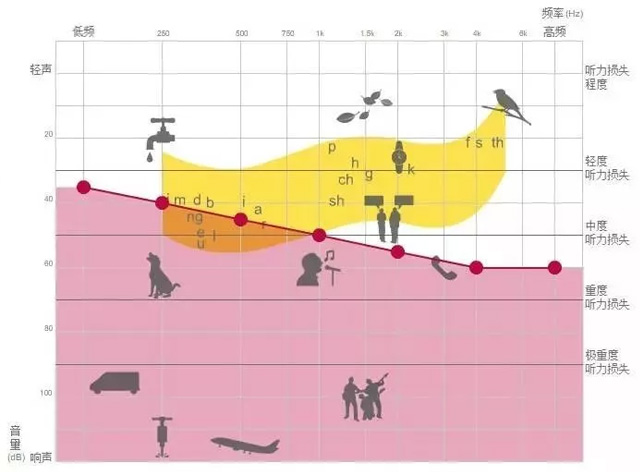

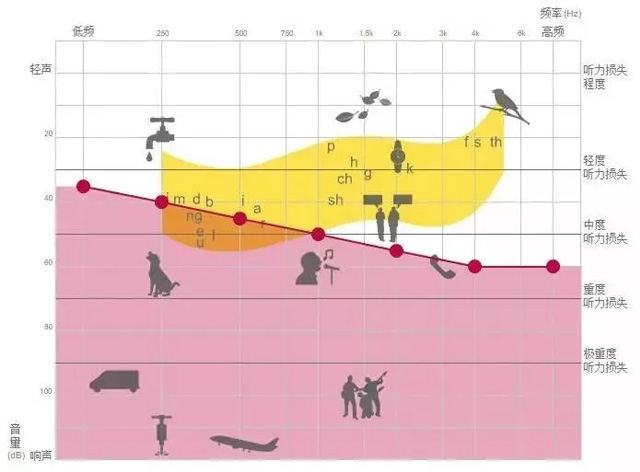

該聽力在低中頻處是輕中度聽力損失,但在高頻處為重度,甚至是極重度聽力損失。這將導致某些聲音能聽見,某些聲音聽不見,如以下例子:

對于環境中的聲音,他可以聽到狗叫,唱歌等一系列在粉色可聽區范圍內的聲音,但對于鳥叫,電話鈴聲等一系列在白色范圍內的聲音是無法聽見的。這將會導致可被聽見的聲音種類減少。針對與人溝通的言語聲,也是同樣的道理,可以聽見粉色可聽區與言語香蕉圖黃色重合區域的音節,但無法聽見甚至聽清白色與黃色重合區域的音節。這將會導致言語溝通障礙。

輕、中度聽力損失不僅會造成如以上分析所說的溝通障礙,長此以往,也會造成大腦中樞、性格、情緒等方面的負面影響。有研究證實,聆聽信息的減少以及言語溝通障礙都可使大腦中樞對這些聲音敏感度降低,進而增加心理疲憊感以及社會孤立感,影響情感的認知及感受,導致性格頑固、孤僻、抑郁、癡呆等。

因此,輕、中度聽力損失要不要配助聽器?當然要配!而且要早發現、早干預,以避免更嚴重的后果。