一部關于耳朵的歷史演化史

能夠聆聽,是生物演化較美妙的事情之一。你有沒有想過我們的耳朵為什么會長成這樣呢?較新研究發現,竟然是因為吃!

人類較小的3塊骨頭藏在耳朵里

很少有人會注意自己的中耳,除非它發了炎。

人體里較小的3塊骨頭就藏在中耳里,它們為我們提供了敏銳的聽覺。

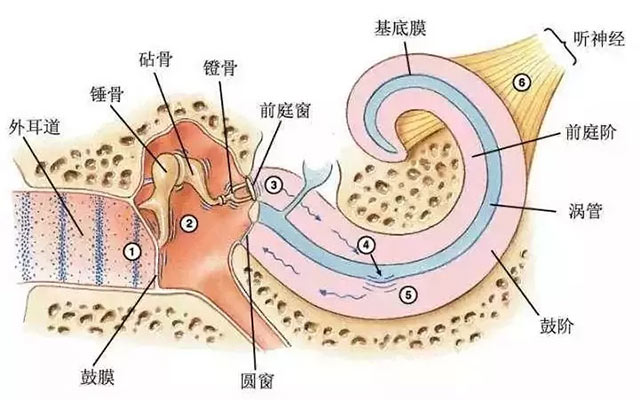

從外耳進入,穿過窄窄的耳道,穿過鼓膜,到達中耳區就能看到這3個小家伙了——錘骨、砧骨和鐙骨。

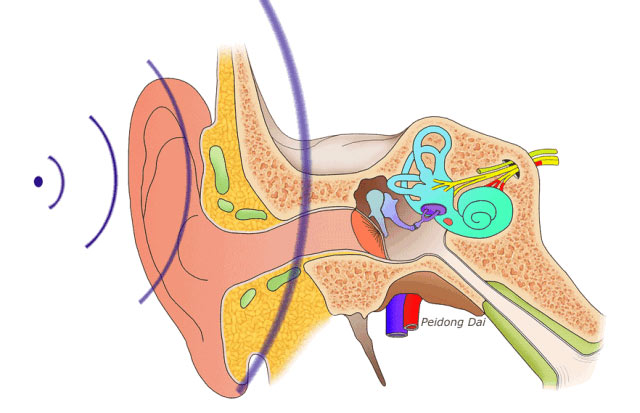

我們通過外耳廓收集聲波并傳輸至外耳道,聲音經過外耳道傳輸至鼓膜,引起鼓膜振動。

這3塊聽小骨連接了鼓膜與耳蝸,鼓膜的振動必須經由聽小骨放大才能傳導至耳蝸。可見其功能和地理位置的重要性。

這3塊聽小骨是怎么來的呢?

一般認為,哺乳動物的中耳經歷了從下頜中耳,過渡型中耳,到典型哺乳動物中耳的三個演化階段。

這3塊聽小骨曾是下頜的一部分,但從下頜骨到聽骨演化的中間環節始終沒有被找到。

一件化石揭開1.6億年前的秘密

近日,一項發表于《自然》的較新研究中,中科院古脊椎與古人類研究所的科學家發現了耳朵演化的這一關鍵缺失環節。

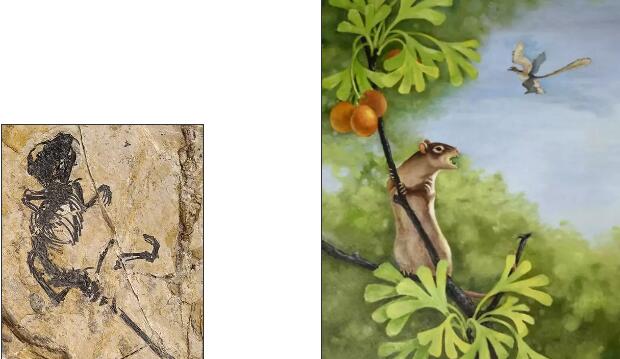

這一切,還要從一件“標本體長約15厘米”的化石說起。

研究人員從一種新發現于遼寧凌源的早白堊世古老哺乳動物——蓋氏熱河俊獸(Jeholbaatar kielanae)的頭顱里,獲取到了早期哺乳動物中耳演化的新信息。

蓋氏熱河俊獸的正型標本,保存了完整的中耳形態,曾經屬于頭骨的方骨、下頜的關節骨,都跑到了它的中耳區,并且完全脫離齒骨,顯示出“典型哺乳動物中耳”特征。

▲蓋氏熱河俊獸正型標本和其生態復原圖

通過高分辨率CT掃描,研究人員觀察到其頜關節與聽力裝置的解耦,這較終產生了現代哺乳動物中多樣化的咀嚼和聽覺系統。

這個發現填補了哺乳動物中耳演化的缺失環節。

“吃”讓哺乳動物有了更好的聽覺?

在爬行類動物中,中耳區只有“耳柱骨”,我們人類的聽小骨——砧骨、錘骨,就是它們的方骨、關節骨。這只是連接爬行類動物齒骨與頭骨之間的骨骼,并不發揮聽力的作用。

目前發現的早期哺乳型類動物,比如摩根齒獸、柱齒獸類、巨顱獸,也保持著比較原始的下頜中耳狀態。

▲摩根齒獸的下頜中耳形態

那么,這些骨頭為什么要演化成聽小骨的呢?

學術界一直存在兩種假說:

◆“腦顱膨脹”假說:哺乳動物生長過程中腦顱的增大導致中耳位置后移,較終脫離下頜。

◆ “負向異速生長”假說:在胚胎發育早期中耳骨骼形態相對于下頜較大,中耳骨化的時間更早,因此在胚胎發育后期,隨著頭骨、下頜的增大,中耳骨骼較終脫離下頜。

聽起來是不是很高級(難懂)?也許真相并沒有這么復雜。

隨著研究的深入,這兩種假說獲得的支持一直也在不斷減弱。

新研究給出的解釋是,聽小骨較終脫離下頜,可能與下頜的運動方式有關。即,和哺乳動物的取食方式有關。

熱河俊獸的下頜骨能夠做出比較大幅度的“前伸-回撤”動作,為了給這種動作的運行幅度提供更大的空間、以便于它們取食,同時減少取食過程對聽覺的影響,中耳骨骼脫離下頜而移入中耳區的時間,就被大大地縮短了。

所以說,是“吃”促進了中耳的演化。在"貪食"的選擇壓力之下,讓哺乳動物有了更好的聽覺。

為什么有人耳朵會動,多數人卻不會?

在不少武俠劇中,一些厲害的大俠經常能發動“動耳神功”,提前感知到微小的聲響。

細心的人也可能會發現,身邊總有一兩個朋友似乎也“骨骼驚奇”,能夠讓耳朵動起來。

而且,大多數哺乳動物都有這個技能,比如小貓小狗等。

可為什么作為高等動物的我們,卻很難get到這個技能呢?

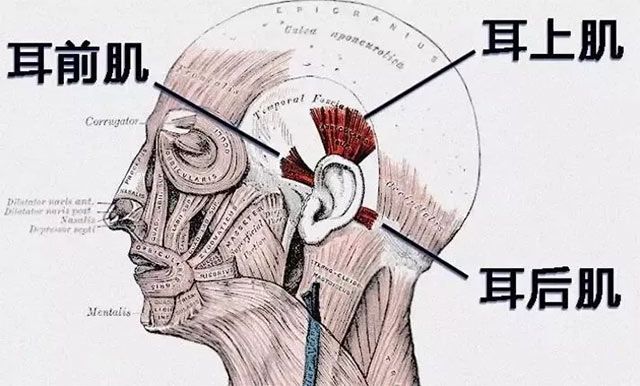

原來,這和耳朵上的動耳肌有關。這種肌肉存在于哺乳動物的耳朵上,來控制轉動耳廓,收集、辨別、聚攏聲音。

對于動物來說,耳朵能動是一個很重要的功能。這意味著它們可以通過辨別聲音方向,來保證它們在遇到危險時,迅速感知并且逃生。

實際上,在較開始人類的祖先也是可以動耳朵的,和大多數哺乳動物一樣。

怪就要怪智人,太想挺“起胸膛”做人了!

隨著人類直立行走后,頸椎變得更為靈活,可以左右大幅度旋轉脖子,慢慢就不需要靠動耳朵來增加聽覺了。所以,動耳肌也慢慢退化了。

雖然現在我們還有動耳肌,包括耳上肌、耳前肌和耳后肌,但它們僅僅起著固定耳廓的作用罷了。

有人說,耳朵會動的人更聰明,因為這是大腦皮層發達的表現。但實際上,目前還沒有研究表明耳朵能動和人的智力有關,因此不存在“聰明說”。

所以,也沒必要羨慕別人的“動耳神功”啦,他們只是“退化”不完全而已~

金屬質感分割線

參考資料:

1.Wang, H., Meng, J. & Wang, Y. Cretaceous fossil reveals a new pattern in mammalian middle ear evolution. Nature ( 2019 ) doi:10.1038/s41586-019-1792-0

2.演化:在我們的聽力形成之前. 中科院古脊椎所.

3.1.2億年前哺乳動物化石揭示中耳演化新模式. 科技日報.