距離遠了感覺用助聽器很吃力是因為什么

今天小編先給大家分享一個助聽器討論組里的用戶對話。用戶A:佩戴助聽器也有不長時間了,感覺普通房間里一對一模式交流很好,但是在空曠的大房間,距離超過兩米多就很吃力了,尤其是旁聽這種。用戶B:是啊,如果距離再遠點基本上聽不到什么聲音,更不用說聽清楚了。用戶C:我也有這個情況,這個是和助聽器調試有關還是因為助聽器本身的局限性呢?大家不要急,且聽我慢慢道來。

聽不清的原因

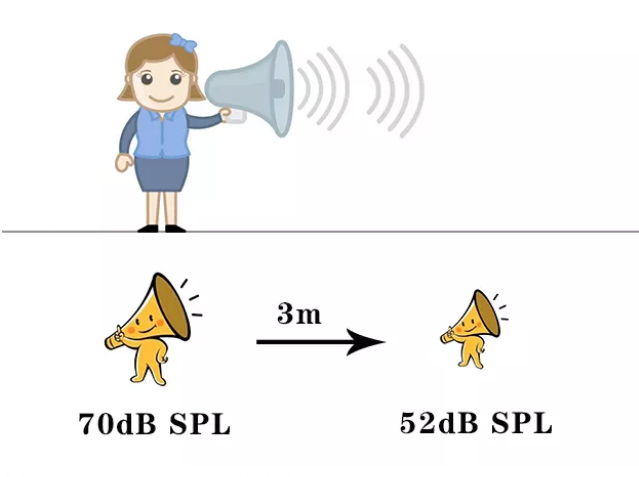

我們先來了解一個聲音的傳播的特點:聲音從聲源發出后距離每增加一米,聲源整體聲音強度會減小6分貝,比如一個人講話聲在其嘴邊時強度為70dB SPL,但超過3米后,聲音強度就變成52dB SPL;而一般安靜的辦公環境噪聲強度會在45-50dBSPL(A),這個時候,如果你離聲源超過3米,想要聽的言語聲和本底噪聲強度幾乎沒有差異了。也就是說,你想聽的語言信號已經不能從環境本底噪聲中跳出來了(學術上稱為信噪比),語言信號和本底噪聲混在一起,想從中篩選出有用的語言信號對有聽力損失的人來說是比較困難的。如果是雙耳佩戴助聽器還可以勉強聽懂一部分,但如果是單耳,情況就會更糟一些。

正常聽力的人,在信噪比比較低的時候,大腦的分析處理能力就會起作用,會調動雙耳聆聽、功能定位等功能去辨別聆聽想聽的聲源(言語聲,另外因為言語頻率和強度變化比較快,大腦可以利用言語信息和本底噪聲頻率變化不同來區分言語及噪聲),此外大腦在這個時候還能濾掉一部分本底噪聲(耳鳴發生機制的一種學說理論基礎),這種能力對于聽力正常的人很容易實現,但是如果有聽力損失,這種選擇性聽取的能力就會隨聽力下降變得越來越弱。一般來說,聽力損失越重,佩戴助聽器后,可聽距離越短。

還有一種情況是與用戶的助聽器佩戴經驗相關。如果是之前無助聽器佩戴經驗的用戶,驗配師在調試時會考慮到其需要時間適應,因此一開始的增益不會調試的很高,否則用戶可能無法接受突然的太吵鬧的聲音。而對于有佩戴經驗的老用戶,已完全適應助聽器,其調試的數據皆已經在一個較優的水平。那這個時候,新用戶的可聽距離會比老用戶的可聽距離的短一些。

解決方式一:提高助聽器放大能力

解決這種現象的方法主要有兩種,一種是調高助聽器放大能力,尤其是對小聲音放大強度。即使超過3米遠,說話人的言語聲傳到助聽器時雖然不大,但助聽器能將小聲放大很多,因此到助聽器佩戴者的耳內時依然很大,這樣可以使可聽的距離延長。但這樣做隨之而來的是,環境本底噪聲也會放大。因為環境本底噪聲的聲音是持續不間斷的,助聽器用戶短時間還可以接受這些噪音,但時間稍長可能就會覺得吵的受不了。雖然可以利用助聽器本身的降噪功能與自適應方向性麥克風來減少環境噪聲對聽聲的影響,但長期的噪聲還是會讓人很煩躁,因此這個方式只適合特定某些場合短時間的使用,比如遠距離的會議情況下。如確實有這個需求,可請您的驗配師為您調試這樣的一個程序,以應對遠距離聽聲的情況。

解決方式二:無線設備

另一個方法就是使用無線裝置,有一對一的設備、一對多人、以及多人對一的設備,但不管是哪個設備,目前來說都需要在發言者的身上佩戴一個收音的設備,或者是將設備放置在身邊,通過無線傳輸技術,將發言者的語言信息傳達到對方。而接收者佩戴的助聽器也需要具有無線功能。通過這樣的方式,發言者的語言可以直接傳達到接受者的設備中,沒有聲音能量的損耗,且不受環境噪聲的影響,聽聲就會輕松許多。但帶有無線功能的助聽器較一般助聽器的價格更高,而無線設備本身也是一筆費用。

再回到文章開頭提出的問題,相信大家已經都有答案了,助聽器距離稍遠就聽不清了主要還是與助聽器本身的局限性、以及本人的聽力情況有關。但小編想,大家所遇到的問題也是助聽器各大廠家在日思夜想要解決的問題,相信在不久的將來,我們的助聽器可以不依靠其他設備也能將遠距離的言語聲聽的很好,讓我們一起期待吧!