新生兒聽力篩查與干預

第62屆國際聾人節之際,南京雨花臺區殘聯聯合雨花臺區聾協與南京鼓樓醫院耳鼻咽喉頭頸外科舉辦聽力健康科普講座。旨在幫助大眾進一步了解耳聾原因,做好殘疾預防保健,更好的保護自己的雙耳。

鼓樓醫院耳鼻咽喉頭頸外科聽力技師趙寧,為大家講解《新生兒聽力篩查》的內容。

趙寧:鼓樓醫院耳鼻咽喉頭頸外科聽力技師

聽力與語言康復專業畢業后一直從事臨床聽力學工作。擅長聽力學各項檢查,助聽效果評估以及人工耳蝸調試。人工耳蝸國家定點手術醫院的團隊成員之一,尤其擅長人工耳蝸術前聽力篩查。

先天性聽力障礙發病率高

聽力障礙的孩子在先天性缺陷中位列第二位,每一千名新生兒中大概有一到三名聽力障礙。出生后前3年被稱為一個人的語言發育關鍵期,美國一項研究表明聽力損失兒童的平均診斷年齡為三歲,并且如果聽力損失程度越輕,發現時間越晚,所以開展新生兒聽力篩查是聾兒可以被早期發現的有效方法。

正常聽力是語言學習的前提

我們一起看一下正常兒童語言發育關鍵期,在不到兩個月的時候,小朋友可以開始發喉音,然后聽到媽媽的聲音會突然停止動作,頭轉向媽媽。到了六到九個月的時候,開始呀呀學語。這個時候,可以主動的把頭轉向聲音發出的方向,到11、12個月的時候,會開始叫爸爸媽媽,當聽到喊自己的名字的時候,會有一定的反應。當一歲到一歲半的時候,可以對語言做出反應,比如你問他鼻子在哪的時候,他可以指向自己的鼻子。一歲半到兩歲的時候,可以用簡單的語言表達自己的感受,三到四歲的時候,可以開始背兒歌,講故事,口齒逐漸清晰。大家都聽說過一句話,叫做十聾九啞,所以聽障的后果不僅在于聾,還在于啞,由于缺乏聽覺刺激,會導致發音和構音結構障礙,從而導致他的社會交際,智力,心理等障礙。所以新生兒聽力篩查是早期發現新生兒存在聽力障礙的一個重要的方法。

正常兒童語言發育關鍵期

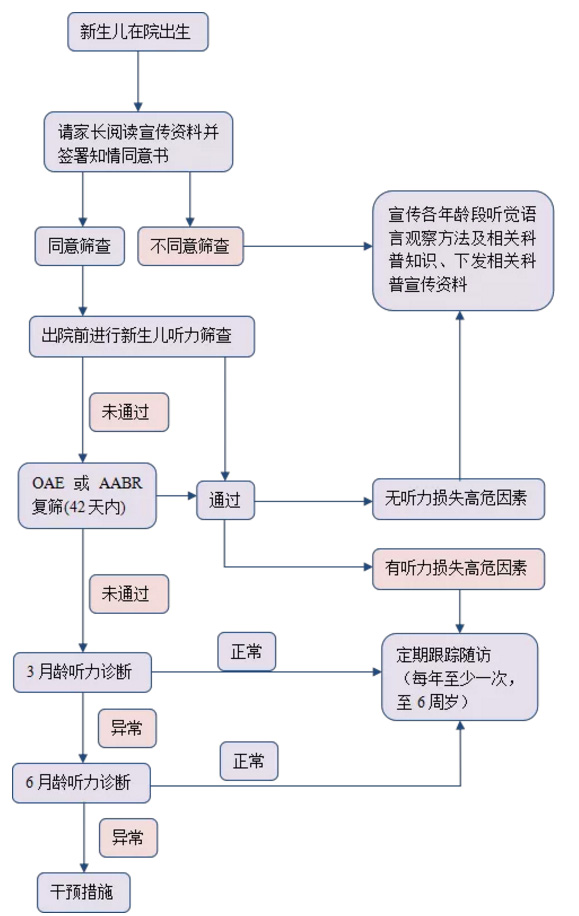

新生兒普篩的目標和原則

這里我們有個1-3-6的原則,就是在新生兒出生的一個月之內必須完成篩查,三個月內進行診斷,六個月內進行干預。普遍篩查是指,無論是正常產房的孩子和在NICU的孩子,都應該在出院之前接受生理學檢測的聽力篩查。對出院前篩查沒有通過的小朋友,我們要在42天內進行復篩,如果復篩的小朋友還是沒有通過,我們應該在三個月內進行相關聽力學評估進行診斷,在六個月的時候進行干預。剛才我們說過,孩子出生的時候我們要進行篩查,如果他沒有通過(初篩),在42天復篩如果還是沒有通過的話,在三個月的時候進行診斷,然后在六個月的時候進行干預。那這里要注意的一點是像有一些高危聽力因素的孩子,如果他通過了這個篩查,包括之前篩查沒有通過,較后又通過了的孩子,我們還是要進行定期的跟蹤。也就是說,我們要持續關注他的聽力的發展情況,每年至少一次,直到六周歲為止。

聽力篩查的三個不一定

這里我想著重的跟大家講聽力篩查的三個不一定。第一個不一定,是初篩沒有通過,聽力不一定異常。可能較令家長糾結的是,寶寶初篩沒有通過,是不是意味著聽力不好,初篩一般是在出生后兩到三天進行,在我國,初篩多采用OAE,也叫做耳聲發射的這個檢查,檢查起來非常快,靈敏度也很高,但是容易受到干擾而冤枉寶寶。比如寶寶外耳道的胎脂沒有完全排出,中耳的積液沒有完全吸收,或者是寶寶配合不當都容易不通過檢查,所以如果初篩陽性的時候并不代表寶寶的聽力就有問題。初篩陽性的寶寶在42天復查的時候,8、90%都會通過。沒有通過的寶寶就應該在三個月內進行聽力診斷的測試。這個時候可能大家會有一些疑問,如果初篩的時候經常會冤枉寶寶,那么為什么要熬到42天的時候才進行復篩呢?與其忐忑不安的等待復篩這個檢查,不如直接在42天篩查或者不做篩查,在寶寶三個月的時候,直接做診斷性的測試,確實我們發現初篩是陽性的孩子的家長,大部分都會非常擔心,害怕甚至會焦慮。如果是新媽媽心情不好,可能會影響她的哺乳。那為什么初篩和復篩要間隔將近一個月的時間呢?那是因為寶寶外耳道的胎脂和中耳的羊水積液需要時間慢慢的吸收排出,也需要給寶寶一個聽覺系統成熟的時間。所以,當產婦42天進行常規檢查的時候,同時給寶寶進行聽力復篩,時間恰當又方便寶寶和媽媽。所以如果爸爸和媽媽聽到孩子初篩沒有通過的時候,也不用急著做第二次檢查,這些干擾因素如果沒有去除的話,時間相隔太近,無論是第二次或第三次檢查的結果可能都是一樣的。所以,在檢查等待復篩的這段時間里,爸爸媽媽可以給寶寶聽一些輕柔的音樂來刺激寶寶的聽覺系統的發育。

第二個不一定,是初篩通過聽力不一定正常。新生兒聽力篩查的結果是通過的時候,不能麻痹大意,因為有一種病叫做聽神經病。這種病的(孩子的)耳蝸對聲音的刺激也是能產生反應的,所以耳聲發射,也就是OAE的檢查也是能夠通過,所以檢查不出有問題。但是值得慶幸的一點是,聽神經病的發病幾率非常的低,大概是在一萬人中,只有一到三個人會有這個病。還有一種情況是孩子出生的時候,聽力是正常的,檢查也是正常的,那到了一定的年齡之后才發現他的聽力慢慢的降低,聽力越來越差,這就是遲發性耳聾的特點。遲發性耳聾發病的時間,較早可能出現在8到12個月,較晚可能是在4到5歲之后,所以只有對他進行定期的聽力監察和隨訪才可以盡早的發現這類患兒。因此在這里想提醒大家的是,如果家長對寶寶的聽力言語發育水平有任何懷疑,都應該及時找醫生進行聽力檢查。

較后一個不一定是篩查沒有通過的時候,不一定對聲音沒有反應。可能會有媽媽有這種疑惑,寶寶初篩沒有通過,但是他們平常關門“砰”的那種聲音或者東西掉地上的那種聲音,寶寶都能嚇一跳,然后拍手的時候,也是會對你有反應。篩查沒有通過,寶寶為什么會對聲音有反應?這個問題要一分為二的看,一種情況是寶寶的聽力確實是沒有問題的,只是篩查的時候,前面說的因素混淆視聽,冤枉了寶寶;還有一種情況是孩子可能是有輕中度的聽力損失,在日常生活中,對一些聲音可能是有反應的,但是輕度的聽力障礙也會影響孩子的語言發育。所以如果覺得孩子對聲音有反應而不去復查,會非常容易導致漏診輕中度聽力損失的孩子。

干預指導原則、方法和手段

干預和指導的原則,首先一定是盡早干預。在這里我想強調的是,我們現在有很多的家長會有一種錯誤的認知,他覺得如果小朋友發現聽力有損失,給他進行了聽力補償,給他配了人工耳蝸,或者是助聽器以后,就覺得萬事大吉,這樣就結束了,但實際上,聽力補償是孩子康復的萬里長征的第一步,其實補償之后的聽力康復才是較重要的,也是我們大家需要花更大的功夫去做的。所以我們一定要讓家長明白早期干預的意義,然后要對已確診的患兒,進行盡早的助聽器驗配和植入人工耳蝸。如果佩戴助聽器三個月到六個月以后,效果不是很好,這個時候我們應該考慮盡早的進行人工耳蝸的植入。同時我們發現雙側干預,就是兩個耳朵都進行聽力補償的情況下,會比單側,就一個耳朵進行聽力補償的效果會好很多。這也是為什么有的孩子,要么是兩個耳朵都戴了助聽器,或者是一個耳蝸,另一只耳朵配上助聽器的原因。在進行聽力補償以后,要密切的觀察,關注干預之后的效果。有條件的,可以做一下補償以后的效果評估。單側聽力損失現在目前還是一個挺受爭議的話題,有些人覺得既然我一只耳朵是好的,那另一個耳朵就算聽不到,對我生活也沒有影響,有些人可能會覺得這就算了吧,就一只耳朵聽也是可以的,但有研究表明單側聽力損失,如果通過助聽器驗配或者人工耳蝸,也可以幫助部分的患兒改善他的交流情況。

如果雙側聽力損失,一定要雙側進行聽力補償。在一側耳進行人工耳蝸手術以后,建議在對側佩戴助聽器。我們一定要注意,避免不干預或者干預不足,我們現在檢查有些小朋友就是(在助聽器)較大輸出的時候,他也沒有反應的,這種小朋友我們也是鼓勵他進行佩戴助聽器,哪怕可能覺得效果并不大,但也是能夠在一定的程度上刺激他的聽神經的發育。現在很鼓勵一種叫雙模式干預的(方式),就是一側耳朵進行了人工耳蝸植入后,我們需要鼓勵他對側佩戴助聽器。在很早之前,我們在選擇人工耳蝸植入耳時一般選擇好耳以保證植入效果,但隨著技術的發展,目前在植入人工耳蝸時,同等條件下,會選擇較差耳,以便較好耳可以使用助聽器,兩側發揮更好的作用,謝謝大家。